L'intervista

mercoledì 6 Novembre, 2024

Lo psicoterapeuta Crepet: «Via la tecnologia e i cellulari ai giovani in età evolutiva»

di Elisa Salvi

Lo psichiatra: «La violenza assassina degli under 15? Non è follia, ma assenza di educazione»

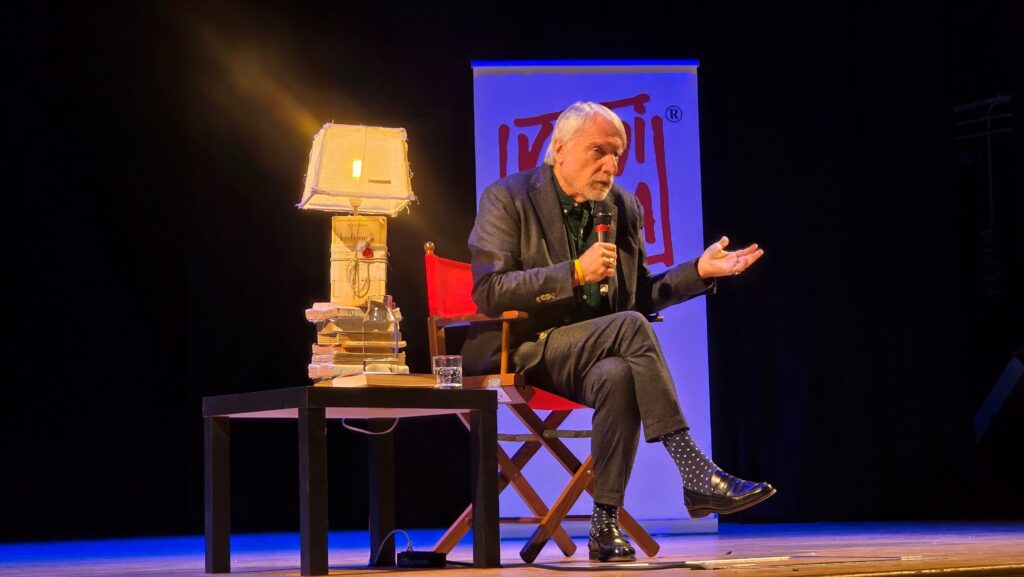

«La perdita delle emozioni, che caratterizza questi anni, spaventa anche me. È una grande paura, è una scomparsa pericolosa quanto una guerra, perché significa perdere noi stessi, le relazioni, la voglia di stare insieme. Forse nei piccoli centri si sente meno, ma nelle grandi città, ci sono dati spaventosi di cui ci dobbiamo preoccupare». Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet spiega così l’origine di «Mordere il cielo», un libro e soprattutto uno spettacolo con cui sta girando l’Italia e che lo ha visto andare in scena il primo novembre in Val di Fassa al Teatro Navalge (sold out per l’evento), nell’ambito del progetto «Dolomiti d’Autunno», per portare il suo personale «alert» di salvataggio delle emozioni.

La nostra mente, ma anche il nostro cuore, sono fatti per tutta la tecnologia che maneggiamo ogni giorno e che l’AI potenzierà?

«La tecnologia finora ha dato un forte impulso alla crescita e ha migliorato la quotidianità. Mi riferisco a quella digitale, ma anche a quella che abbiamo utilizzato dal secondo dopoguerra in poi, come il frigorifero che non fa sciogliere il burro, ma non ti cambia la vita. Quello che, però, stiamo vivendo oggi è un cambiamento antropologico. Ogni giorno, vengono investiti milioni di dollari nell’intelligenza artificiale che non sappiamo bene cosa fa. Il punto è che neanche chi la produce conosce tutte le ricadute. Siamo dentro una sorta di fiaba medievale con un mago che sta cercando la pozione magica, ma temo che questa pozione sia terribile per noi. Penso che alcune del passato debbano tornare, né per romanticismo né per conservatorismo. Io non sono un conservatore, ma in quest’epoca servono radicalità e coraggio: bisognerebbe togliere la tecnologia nell’età evolutiva e restituire carta e colori ai bambini, perché esercitino la fantasia e facciano gli errori che abbiamo commesso tutti e servono a crescere. Avrebbe già dovuto capirlo la mia generazione, quando arrivò la televisione, che non tutto tornava. Nello spettacolo annuncio che qualcosa è andato storto: non c’è niente di male. Ci siamo accorti che il sentiero in montagna non era quello giusto, dobbiamo tornare indietro e trovare un’altra strada».

Per ritrovare il benessere psicofisico, il contatto con la natura fa bene?

«Male non fa. Per me il periodo del foliage è straordinario, prima di arrivare in Val di Fassa ho trascorso due giorni tra la vegetazione autunnale dell’alta Scozia ed è stato rigenerativo. Credo che la cultura e l’attenzione alla montagna che c’è in Trentino Alto Adige dia alle giovani generazioni speranza, in primo luogo per far sì che questo pianeta non crolli totalmente e, purtroppo, abbiamo ogni giorno immagini devastanti, basti pensare a quanto accaduto a Valencia. Serve rispetto per la natura, capire che ci sono le stagioni, come nella vita».

In questi giorni stiamo assistendo a terribili fatti di cronaca che coinvolgono ragazzi di 13 e 15 anni. Per spiegarli si ricorre a volte alla parola follia, è davvero così?

«No, la follia ha caratteristiche chiare che conosciamo bene. Questo è un altro capitolo molto più vasto, doloroso e sconvolgente che è la totale assenza di educazione, intendo educazione all’altro, al dolore, al capire che anche una parola a volte ci fa soffrire. Io dico cose che sfiorano l’assoluta banalità, ma mi piacerebbe che almeno su questo fossimo d’accordo: a 13 anni si è bambini. Sennò qual è il futuro: ci fidanzeremo a undici anni? Io sono anziano, ma ricordo bene che da ragazzino alle 18 dovevo essere a casa, altrimenti era un problema ed era giusto che fosse che così. Ci deve essere gradualità di acquisizione, esperienza, curiosità. Poi viene tutto, vengono l’amore, l’attrazione, il sesso, gli errori. Ma perché consumare tutto subito, per avere poi dei venticinquenni annoiati che passano la maggior parte del giorno sul telefonino?».

I giovani cosa chiedono oggi?

«La “comfort zone”, la “normalità”, che è l’ambizione di genitori che danno loro tutto. I ragazzi credono che per realizzarsi servano soldi, fortuna e raccomandazioni. Ma non è così. Durante lo spettacolo racconto la storia di Andy Warhol che, solo grazie alla sua genialità, si è ricavato un posto nella storia dell’arte. Per rimanere in ambito dolomitico, parlo anche di Adolf Vallazza e di Leonardo Del Vecchio, partiti da paesini di montagna senza soldi, fortuna e raccomandazioni. Entrambi si sono fatti conoscere nel mondo, l’uno con l’originalità delle sue sculture, l’altro con la qualità dei suoi occhiali. Sono sempre le idee a fare la differenza. I giovani devono sperimentare, viaggiare, credere in se stessi. L’autostima si costruisce fin da piccoli, anche riuscendo ad aggiustare un giocattolo che si è rotto. Da piccole cose fatte in autonomia, i bambini capiscono che hanno gli strumenti per cavarsela nella vita. E i genitori devono metterli nelle condizioni di utilizzarli. Mia nonna, quando trascorrevo con lei l’estate al mare, non mi sorvegliava in continuazione, eppure ero un bambino vivacissimo. Ogni tanto mentre eravamo sulla spiaggia e lei chiacchierava con le amiche, mi diceva “badate!”, ovvero “bada a te stesso”, facendomi capire che a sette, otto anni, ero in grado di farlo».

Lei conquista il pubblico con le parole. Nell’epoca della tecnologia più avanzata c’è ancora bisogno di storie e di maestri?

«Sono molto contento se, per ascoltarmi, si riempiono i teatri dalle Dolomiti alla Valle dei Templi in Sicilia. Però sono anche preoccupato, perché evidentemente abbiamo qualcosa sulla coscienza. C’è ancora bisogno della parola, ma non una qualsiasi, quella coraggiosa, che cambia le cose. Dopo il mio spettacolo, naturalmente, ognuno torna a casa con le sue idee, ma forse riflette su qualcosa. Io non cerco il consenso, mi piace essere chiaro, non sono portavoce di niente e di nessuno. Sono un lupo solitario, mi è sempre piaciuto essere così. Siccome sono cresciuto con le favole e le storie che mi raccontavano i miei nonni e mio padre, adesso, che ho l’età per essere nonno, mi fa piacere ricominciare dalle favole».