l'intervista

venerdì 7 Febbraio, 2025

di Daniele Benfanti

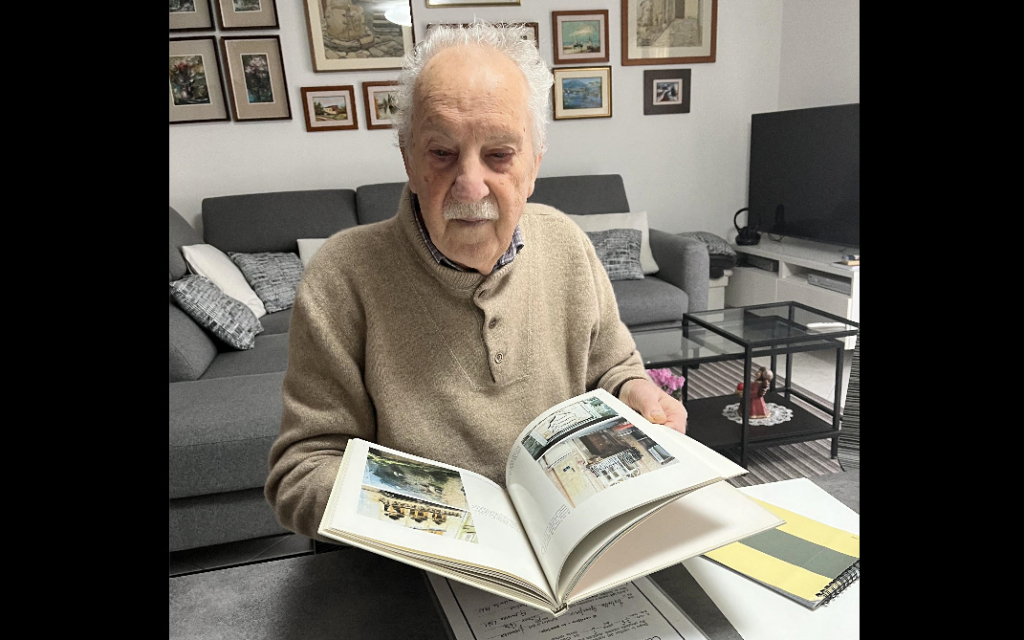

La parlata è fluentemente lagarina, con tanto di «m» finali sulle parole troncate. Quando pronuncia, però, i nomi di Pirano e Trieste, l’accento istriano si sente. Gianfranco Dobrilla è un esule istriano classe 1941, arrivato a Rovereto nel 1948. Vive con la moglie Armida in una bella casa a San Giorgio e ha tre figlie e diversi nipoti. Ma la sua origine istriana e il dramma dell’esodo dalle terre perse dall’Italia e finite alla Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale restano parti importanti della sua identità e della sua biografia. E il Giorno del Ricordo, che cade il 10 febbraio e che commemora le vittime delle violenze comuniste jugoslave ai confini orientali d’Italia e l’esodo istriano-giuliano-dalmata, è il momento in cui queste emozioni si fanno sentire di più. Un esodo che andò dal 1944 al 1954: prima le fughe volontarie per sfuggire alla pulizia etnica dei titini, poi gli esodi di massa, le opzioni e il Memorandum di Londra.

Signor Dobrilla, come fu la sua infanzia?

«Sono nato a Pirano, in Istria, oggi nella parte slovena dell’Istria, sul mare. Mio papà aveva origini capodistriane, mia mamma, Rita Pitacco, era di Pirano. Durante la guerra eravamo sfollati poco lontano, a San Bortolo – Sezza (oggi Seča), con i nonni. Mia mamma sentiva raccontare di persone che sparivano, nelle foibe. Ma le violenze erano più aspre nei territori interni che sulla costa. Avevo una sorella più grande di me di 5 anni. Mio papà lavorava alle saline di Sicciole, come meccanico, dipendente dei Monopoli di Stato italiani. Pirano era una bella cittadina italiana, istro-veneta, dove lo slavo era parlato solo da qualcuno di passaggio o da chi vi arrivava dall’interno dell’Istria».

Come nacque il vostro trasferimento forzato a Rovereto, come profughi istriani?

«Dopo il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 gli italiani avevano un anno per l’opzione tra scappare in Italia o restare in Istria, che era diventata, però, territorio della Jugoslavia. Mio padre lavorava per le saline, appunto, monopolio italiano, e rischiava di perdere il lavoro sotto l’amministrazione jugoslava. L’Italia gli propose il trasferimento alla Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco, a Rovereto, a una manifattura a Chiaravalle, nelle Marche, o in un deposito milanese. Mio padre, allora, andò a Rovereto per un sopralluogo».

E scelse proprio Rovereto…

«Scrisse a mia madre che il posto era bello, il dialetto simile al nostro, anche il modo di vivere. Mancava solo una cosa: il mare. Che lui amava molto, andava a pesca tutti i giorni con la sua barchetta».

Vi trasferiste nella città della Quercia, allora.

«Mio padre subito, ma cercava un alloggio per noi. E non fu facile trovarlo. I profughi, benché italiani, italianissimi, erano visti come cittadini di serie B. Anche i sindacati si opponevano all’arrivo degli esuli. In una Rovereto ancora povera erano considerati antagonisti nella ricerca di lavoro e alloggi. Solo quando trovò una casa in affitto, chiamò mia madre, me e mia sorella. Tanti profughi restavano mesi nelle caserme al Follone, in cameroni con lenzuola a dividere i letti, stesi su corde. Mio padre non voleva portarci lì, si vergognava».

Il viaggio della speranza lo ricorda bene…

«Sì, trovammo un camion da Pirano a Trieste: caricammo le nostre masserizie. Mio padre ci aspettava alla nuova frontiera di Trieste. Aveva paura di tornare nelI’Istria ora jugoslava ed essere bloccato. Ricordo che una guardia jugoslava al confine strappò la collana a mia mamma. Era un ricordo di mia nonna. Sciolsero le trecce a mia sorella per vedere se aveva gioielli nascosti nei capelli. Fu il dazio da pagare. Poi impiegammo due giorni a raggiungere il Trentino via Valsugana. Ricordo a Primolano quelle montagne così opprimenti».

Lei andava in terza elementare: come fu l’inserimento a scuola a Rovereto?

«Era il primo giorno, arrivai prima delle vacanze di Natale. Il maestro mi presentò alla classe. “Arrivi dall’Istria, disse un compagno: allora sei comunista!”. Il bello è che in Istria solo per il fatto di essere italiani eravamo additati come fascisti. Anche se mio padre non aveva nemmeno la tessera del Pnf».

Sua madre come visse l’esodo forzato?

«Era triste, piangeva spesso. Era depressa. All’inizio non fu facile legare con la popolazione locale. Ci fu un momento in cui mio padre fu sul punto di dire “Torniamo a Pirano”, ma mia madre lo fece desistere. Poi le cose andarono meglio. Io feci le superiori di ragioneria, poi mi iscrissi qualche anno all’Università di Trieste, Economia. Feci dei concorsi, ne vinsi uno all’Eca, l’Ente comunale di assistenza, dove lavorai poi tutta la vita. Da giovane giocai a basket a Rovereto nella società Quercia. Da adulto sono stato anche consigliere circoscrizionale a Sacco-San Giorgio».

Si sente roveretano?

«Certo, perché la mia vita è stata quasi tutta qui. Non roveretano doc, perché non sono nato qui. Ma mi sento anche istriano, in cuor mio».

Cosa vuol dire essere esule, come lei?

«Ti porti dietro tutta la vita un dubbio: come sarebbe andata se non fossi dovuto scappare? Parlerei sloveno? Che vita avrei fatto? Ti senti sradicato, perché una casa e un lavoro li avevi: non dovevi scappare per la povertà. Io sono stato fortunato: qui ho trovato una città che mi ha accolto, ho conosciuto mia moglie. Tornando in Istria per qualche breve vacanza quando ero ancora bambino vedevamo la nostra casa requisita, occupata da jugoslavi. Mio papà era orgoglioso e un po’ si vergognava di ricordare le origini. Prima dell’istituzione del Giorno del Ricordo si tenevano dei registri dei profughi istriani e dalmati, anche qui a Rovereto. Ma questa giornata istituzionale ha acceso i riflettori della storia sulla nostra vicenda, spesso dimenticata».

Che effetto le fa tornare nella sua Pirano?

«Oggi c’è il turismo, la cittadina è bella. Ma per anni sentivo il magone. L’anno scorso ci ho portato figlie, generi, nipoti. Volevo far loro conoscere il posto dove sono nato, dove c’è ancora un pezzo di me».

Il ricordo

di Davide Orsato

Claudio Miorelli, già a capo di Trentino Spa, è stato stretto collaboratore del principe Karim, mancato martedì: «Un nobile visionario rispettoso di tutti, portatore di un turismo sano»

La storia

di Francesca Dalrì

A 24 anni la scelta coraggiosa dopo anni di lavoro e formazione anche all'estero. «All’inaugurazione, sabato 18 gennaio, c’era tantissima gente» racconta soddisfatta la sindaca Rosalba Sighel

la storia

di Emanuele Paccher

La testimonianza diretta di un periodo storico che ha segnato profondamente la nostra vita: «Quando Mussolini dichiarò l'entrata in guerra, molti uomini si misero a piangere»