storie

mercoledì 13 Novembre, 2024

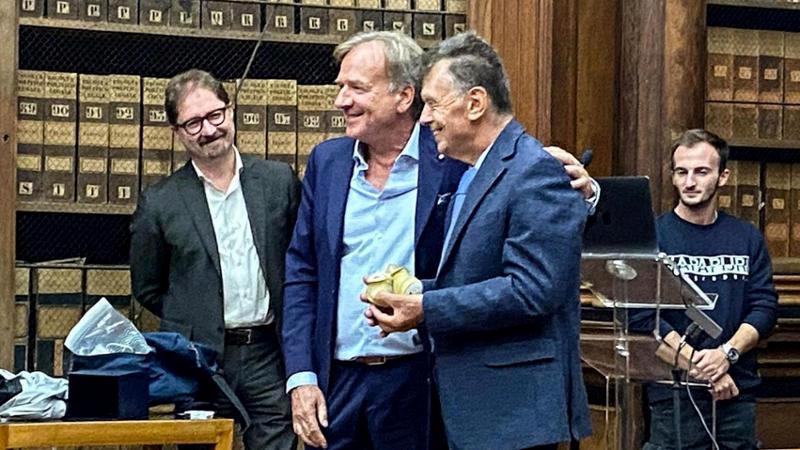

Il cardiochirurgo Gino Gerosa: «Il cuore artificiale? Progetto avanzato con una serie di elementi visionari»

di Anna Maria Eccli

Il luminare del cuore: «Dare corpo ai progetti mi rilassa tantissimo. Così come andare in barca con la mia Bettina»

Presidente della Società Italiana di Cardiochirurgia, professore ordinario di Cardiochirurgia all’Università di Padova, direttore del Centro di Cardiochirurgia “Vincenzo Gallucci” dell’ospedale universitario (primo in Italia per numero di trapianti e di impianti di cuori artificiali effettuati), Grand’Ufficiale della Repubblica: Gino Gerosa, classe 1957, ha eseguito il primo impianto di cuore artificiale in Italia (nel 2007) e, un anno fa, il primo trapianto al mondo di un cuore fermo con un tempo di ischemia funzionale (ovvero di interruzione dell’apporto di sangue) superiore ai 45 minuti. Del resto l’imperio del paradigma per lui dev’essere sempre contestabile. Ha il coraggio di osare, ma nell’orizzonte etico di chi non si sente un dio in terra. Affezionato roveretano (ma la mamma, Adriana Bonfiglio, era lombarda) è pronipote dell’ingegnere Edoardo Gerosa, accademico degli Agiati che progettò l’acquedotto di Spino e la fontana circolare di Piazza Rosmini ed è grande tra i grandi, capace di mettersi al passo con tutti, con la passione del daimònion socratico.

Professor Gerosa, che rapporto ha con Rovereto?

«Il legame è chiaramente molto forte, qui sono nato, qui ho molti amici, qui penso di tornare da pensionato. Fino a quattro anni fa era in vita mia madre e arrivavo tutti i fine settimana».

Dice che il caso è intervenuto spesso nella sua vita; fortuna o predestinazione?

«Non credo nella cieca fortuna, ma nel destino sì. A volte si instaura una sorta di fil rouge tra passato, presente e futuro, il che non significa pensare di non dover lavorare e studiare duramente. Ma ad un certo punto ti accorgi che le situazioni si dipanano in modo tale da portarti a occupare posizioni, a realizzare progetti. Da ragazzo ho frequentato la scuola militare dell’Annunziatella e se oggi faccio il cardiochirurgo e il professore universitario è perché dopo la maturità la scuola si perse la domanda per accedere all’Accademia di Sanità Militare e diventare ufficiale medico. Così che mi iscrissi a Medicina a Padova; più sliding door di così… Altra coincidenza: ero al quarto anno quando sbagliai ingresso e mi trovai nell’aula in cui si teneva l’ultimo incontro, per studenti al sesto anno, di orientamento per la specialità e scoprii la Cardiochirurgia. Ma sarebbe svilente pensare alla predestinazione. Io credo nella caparbietà con cui portare avanti i progetti; il lavoro ripaga sempre».

Lei è un outsider clamoroso: competente, creativo… proverà la solitudine del coraggioso.

«Nell’esatto momento in cui hai una idea nuova diventi per forza minoranza; chi precorre i tempi è solo e corre il rischio di non essere capito, di non vedere decollare i propri progetti. Bisogna stare attenti a non essere “troppo avanti”. Così, per essere innovativi in medicina bisogna essere creativi, avere esperienza, ma anche coraggio».

Il suo cuore totalmente artificiale non sarà «troppo avanti», vero?

«È un progetto “molto avanti” dal punto di vista tecnologico, con una serie di innovazioni visionarie, ma di cui c’è bisogno assoluto e totale».

Provetto sciatore, ricarica le batterie anche con la sua Bettina, barca a vela d’epoca.

«Sì, mi piacciono le cose che hanno una storia. Bettina è mia coetanea, è stata varata nel 1958. Dopo un restauro durato un anno, con un campione della vela come skipper, Giangi Oradini, in giugno siamo arrivati terzi a Venezia, al Trofeo Principato di Monaco Vele d’Epoca. È stata una grossissima soddisfazione: la mia prima regata. È ancorata all’Adriaco di Trieste, ma Bettina batte bandiera roveretana e gardesana».

Dice che se non avesse fatto il cardiochirurgo, sarebbe diventato regista…

«O quantomeno sceneggiatore perché mi piacciono le storie. Faccio il medico perché mi piace la “ggente” con due “g”, alla romana. Mi piace immaginare caratteri, tipologie… raccontare storie potrebbe essere una buona alternativa all’aggiustare cuori».

Cosa fa per rilassarsi?

«Dare corpo a progetti di ricerca mi rilassa tantissimo, è una sorta di terapia per raggiungere il benessere psicologico».

L’intelligenza artificiale non la esalta. Perché non sa porre domande?

«Al momento sa solo rispondere, infatti, ma domani potrà anche porre quesiti. La preoccupazione vera è che, offrendo risposte già preconfezionate, incentivi i giovani a non approfondire, a non essere ancora più creativi. È fondamentale riflettere, essere curiosi. Di solito si dice “think out the box”, pensare fuori dalla scatola, io alzerei l’asticella e direi “think without the box”, pensare senza la scatola».

Secondo lei il nuovo ospedale di Trento, con clinica universitaria annessa, è ridondante, vista la vicinanza con Verona e Innsbruck?

«L’esigenza di una facoltà di Medicina tradizionale non c’è. Ma Trento ospita una facoltà di Ingegneria, la Fondazione Bruno Kessler, il CiBIO… realtà di ricerca estremamente interessanti. La nuova Scuola di Medicina dovrà essere assolutamente innovativa, tra competenze mediche e ingegneristiche, che prepari la figura del nuovo medico, che se la vedrà con l’Intelligenza Artificiale. Bisogna alzare l’asticella integrando strettamente il nuovo ospedale con la ricerca. La triade assistenza/ricerca/docenza è fondamentale per creare i medici del futuro. Ma è essenziale avere chiari gli obiettivi. Tempo fa alcuni politici trentini pensavano che la nuova Scuola di Medicina a Trento servisse anche per fidelizzare i giovani al territorio. Pensare questo significa essere totalmente fuori strada; i ragazzi trentini vogliono andare a studiare negli Stati Uniti, fare esperienza in Europa, non sentirsi in gabbia. Andare via dal punto di vista formativo è necessario, è fondante. Bisogna volere che la gente esca, si confronti con il mondo esterno, condivida esperienze, cresca culturalmente. Semmai, bisognerà metterla nelle condizioni di voler ritornare nel Trentino, offrendo riconoscimenti economici e opportunità lavorative appetibili».

Maneggia l’organo pulsante della vita, ma cosa pensa dell’esistenza?

«In occasione del XXº anniversario del primo trapianto di cuore in Italia, effettuato nel 1985 dal cardiochirurgo Vincenzo Gallucci, incontrai il papà del ragazzo al quale era stato espiantato l’organo, a seguito della morte cerebrale causata da un incidente motociclistico. Quel padre mi raccontò che, andando ad incontrare per la prima volta Ilario Lazzari, l’uomo nel cui corpo era stato impiantato il cuore del ragazzo, aveva cercato inutilmente di trovare in lui qualcosa del proprio figlio. Questo significa che come individui siamo un’unione di cervello e cuore, ma che il nostro spirito aleggia altrove. Lo spirito non sta in una pompa che funziona bene. Siamo qualcosa più di un corpo e ce ne rendiamo conto di fronte a un cadavere: non ha più nulla della persona che, fino a un secondo prima, era stato».

E sul «dopo» che idea ha?

«Avere un’idea sarebbe troppo. Tuttavia penso che tutta l’energia sviluppata dalle persone in vita debba trovare un nuovo posizionamento a livello cosmico, non posso immaginare che si spenga come fiammella di candela».

Alla fine, qual è il suo pensiero fondante, il faro della sua vita, per così dire?

«È rappresentato da tre capisaldi: caparbietà, coraggio chirurgico e umiltà. Non siamo noi a garantire la vita del paziente, siamo effettori di qualcosa di più ampio. E su questi pilastri poggia l’architrave dell’etica, che ci deve guidare non solo come medici e come chirurghi, ma come esseri umani».

Ma secondo lei sappiamo ancora morire?

«Morte e sofferenza oggi sembrano non essere più accettabili, lo dimostrano i contenziosi medico-legali e la violenza verso gli operatori della sanità. È un fenomeno che investe tutta la società. Una volta nelle famiglie vivevano i nonni, li si vedeva invecchiare, morire e i ragazzi erano a contatto con la morte. Oggi sono anestetizzati. Organizzerò un convegno su “Anche in ospedale si muore” per ricordare che nel luogo di cura si vuole salvare sempre la vita, ma che a volte non ci si riesce e non per incapacità».

la storia

Di corsa per 161 chilometri, l'impresa a Venezia (in 24 ore) di Omar Franceschetti. «Sogno queste gare anche in Trentino»

di Valerio Amadei

L'arbitro giudicariese ha vinto il titolo italiano. «Il segreto? macinare chilometri anche nei momenti di riposo, magari proprio camminando a un passo più moderato»