L'intervista

giovedì 14 Marzo, 2024

Lorenzo Fabiano e le storiche débâcle nello sport. «In una società ossessionata dal successo, racconto le sconfitte»

di Francesco Barana

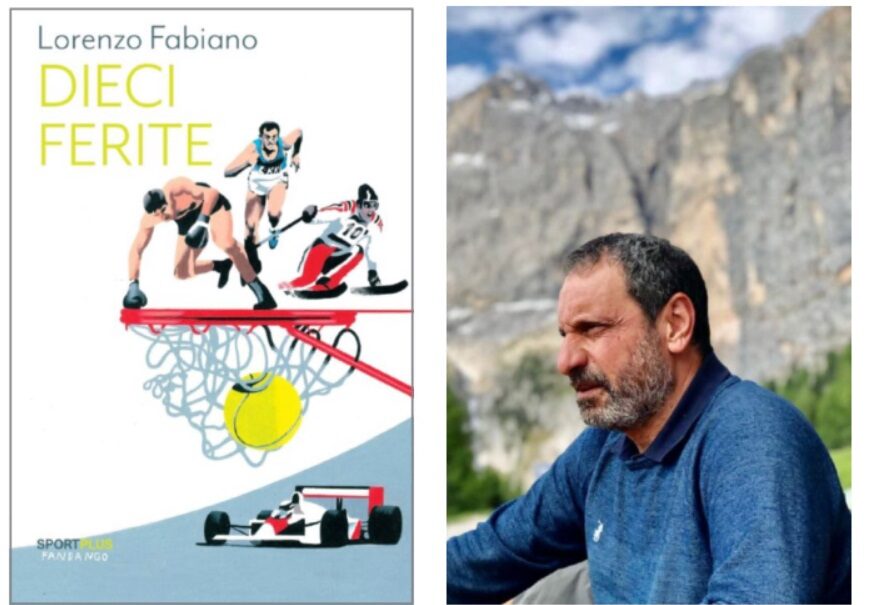

Lo scrittore e giornalista firma un nuovo libro: «Dieci ferite» (Fandango), introdotto dalla prefazione di Sandro Veronesi

Controcorrente. Come la letteratura sa (e può) essere. «In una società permeata dalla fobia del successo, io ho scritto di dieci storie di sconfitte» racconta Lorenzo Fabiano, giornalista e scrittore, collaboratore anche del nostro quotidiano, nel presentare il suo ultimo libro «Dieci ferite» (Fandango), introdotto dalla prefazione di Sandro Veronesi.

Fabiano, classe ’66, torna indietro al tempo di sé bambino, negli anni ’70, per raccontarci le sue ferite legate allo sport. Dieci storie di sconfitte di grandi campioni, suoi idoli d’infanzia: il pugile Nino Benvenuti, i ciclisti Giovanni Battaglin, Franco Bitossi e Francesco Moser, il pilota Clay Regazzoni, lo sciatore Gustavo Thoeni, il velocista Pietro Mennea, il tennista Adriano Panatta e due squadre: la Nazionale italiana di calcio ai Mondiali del 1974 e la Pallacanestro Varese di Dino Meneghin. Sullo sfondo un’Italia, in quegli anni di piombo, altrettanto ferita.

Fabiano, i campioni di cui scrivi hanno vinto tanto, ma hai scelto di soffermarti sulle loro sconfitte. Perché?

«Perché rappresentano storie straordinarie e singolari. C’è chi dopo si è rialzato: penso al Mennea fuori dal podio nel 1976 ai Giochi di Montreal, ma che quattro anni dopo avrebbe vinto l’oro a Mosca; o a Moser che nel 1978 al Nürburgring perde per due centimetri il Mondiale di ciclismo su strada contro un tale Knetemann, ma nel 1984 conquista il Giro d’Italia. Altre sconfitte invece hanno segnato dei crepuscoli: Benvenuti contro Monzon, o il gruppo della Nazionale di calcio del ’74. Altre ancora contengono un infinito rimpianto, su tutte quella di Panatta nei quarti di finale di Wimbledon nel 1979 contro Pat Du Pré. Sono storie che hanno avuto un peso nella mia formazione…».

Eri un bambino…

«E quei campioni per me erano dei supereroi invincibili. Vederli perdere fu doloroso, deludente. Sono degli stigmi che ti porti dietro, tuttavia ebbi anche una rivelazione…».

Quale?

«Capii che i supereroi non esistono, e che a volte si perde perché semplicemente c’è chi è più bravo di te. Quello che conta è rialzarsi e imparare. Per usare le parole del Dalai Lama: “Hai perso, ma non perdere la lezione”».

Nell’epoca della ricerca ostinata del successo, tu irrompi fuori dal coro con questo libro…

«Credo sia il motivo per cui è nato. Non mi piace questa società di fenomeni dove s’innalza il mito del vincente e si emargina il perdente. In tutti i settori: economico, sportivo, sentimentale. Vedo giovani che ne sono condizionati e hanno il terrore di non farcela. Così poi capita che ci sia pure chi non sa nemmeno gestire il rifiuto di una donna. Nel mio piccolo sentivo l’esigenza di dire che non deve e non può essere così».

Tornando allo sport. Spesso sono le sconfitte che creano il mito popolare. La mia generazione pensa a Baggio e al rigore sbagliato a Pasadena, o a Pantani fermato a Madonna di Campiglio. Come mai?

«Hai fatto due esempi calzanti. Credo che dipenda dal fatto che il mito nasce dalla tragedia, è così fin dall’antica Grecia. E poi la sconfitta è più letteraria della vittoria. Pensa al Torino, che è la squadra più letteraria in assoluto: il suo mito nasce con la tragedia di Superga del Grande Torino. Ma io ti dico anche Franco Bitossi…».

Nel libro ne parli. Mondiali di ciclismo su strada del 1972 a Gap in Francia…

«Bitossi perde in volata dal compagno di squadra Basso nonostante a un chilometro dal traguardo abbia cento metri di vantaggio. Quel chilometro pareva non finire mai e De Zan in telecronaca pregava Bitossi di resistere e non girarsi, e pure io a casa. Bitossi perse e fu come sbattere contro un camion. Ma ancora oggi, al bar, se parli di quel Mondiale, tutti ricordano Bitossi e non Basso».

Sullo sfondo delle storie sportive accenni anche all’Italia dell’epoca: gli anni di piombo, le lotte e le conquiste civili e sociali…

«Gli anni ’70 sono stati anni pesanti per la nostra repubblica, dal golpe Borghese del 1970 alla strage di Piazza Fontana, passando per il terrorismo rosso e nero. Allora ero bambino e non me ne rendevo conto, poi crescendo sono diventate ferite anche quelle. Ho collegato i fatti sportivi al contesto sociale dell’epoca».

E così descrivi l’Italia di Valcareggi che fa flop ai Mondiali tedeschi del ’74 come una nazionale vecchia, che propone un calcio sorpassato, in linea con il Paese bigotto di allora…

«In Italia, una buona parte del Paese non accettava ancora il divorzio, era l’anno del referendum abrogativo. In quel mondiale invece brilla la stella dell’Olanda di Cruijff e del calcio totale, dei capelloni e dei ritiri aperti a mogli e compagne. Una nazionale moderna e libera, espressione della società olandese già allora. Perse la finale con la Germania, ricordo che ero in un hotel in riviera romagnola con i miei, la sala stipata di gente e pregna di fumo. Provavo rabbia vedere dei miei coetanei che tifavano Germania. Amavo quell’Olanda».

Stavi già con gli indiani e non con i cowboy. Questione di empatia?

«Di empatia e di formazione umanistica. Sto con i deboli, i perdenti. Nel mio libro cito Vasco Rossi: “Sempre dalla parte di chi ha passato una brutta giornata”. Nella mia vita ho più perso che vinto. Eppure, chi non ha mai perso? Per questo detesto la parola fallimento».

L'intervista

Hervé Barmasse racconta la sua Argentina: «Un amore primordiale per quelle cime. Bergoglio è riuscito a porre al centro il pianeta»

di Ilaria Bionda

Domani l'alpinista, con Camila Raznovich, darà vita alla serata-evento «Argentina, il viaggio». Il limite futuro? «Riscoprire le proprie montagne»