La storia

giovedì 28 Settembre, 2023

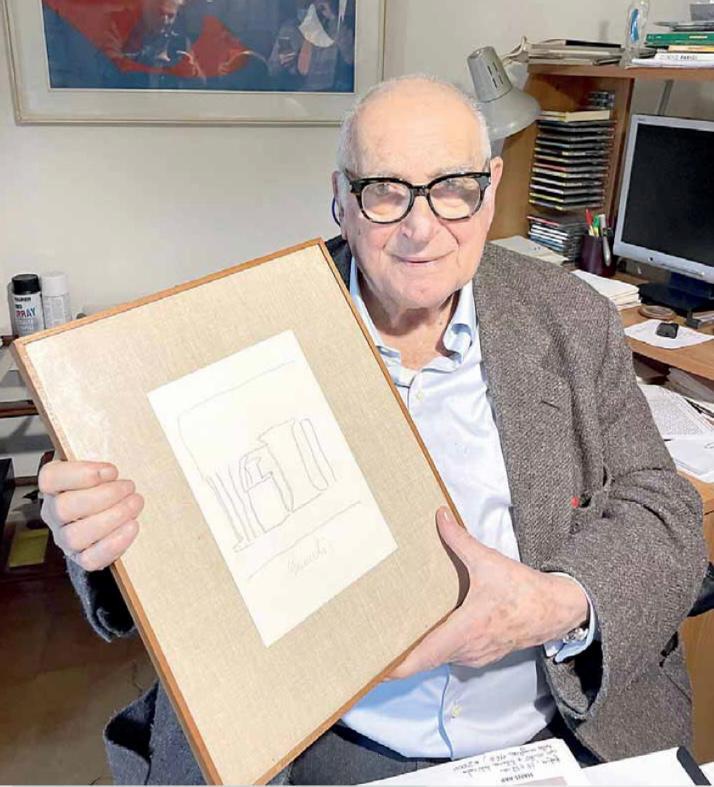

Luigi Lambertini: «Alla biblioteca le mie opere. Non voglio che finiscano nelle bancarelle»

di Anna Maria Eccli

Giornalista Rai agli esordi della redazione di Trento e critico d’arte

«Per poter scrivere ho fatto il giornalista», dice. Vorrebbe passare per “semplice” comunicatore, ma Luigi Lambertini è scrittore con la stoffa dell’antropologo, del semiologo, agisce senza copione, affidandosi all’intuizione, sprofondando nell’introspezione se necessario. È così che ha trattato tutti gli artisti conosciuti, e sono stati tanti. Giornalista con alle spalle una storia personale degna d’un romanzo, ebbe Federico Caffè, “uomo dallo sguardo dolce”, tra i propri docenti: è soprattutto un critico d’arte che sa forzare la percezione, elaborando ciò che ai più sfugge. Assunto nella costituenda sede Rai di Trento nel 1966, ha vissuto la grande alluvione, le contestazioni studentesche, l’inaugurazione del primo tratto autostradale. Anni a cui dedicherà il suo bellissimo “Tempo in controluce”. La laurea in Giurisprudenza, presa controvoglia per compiacere il padre, non ha rovinato la stoffa dello scrittore che sbroglia come su un imparaticcio i fili dell’esistenza anche, forse soprattutto, nelle sue contraddizioni. Con il cielo di Nizza sotto cui era nato nel 1932 sempre nel cuore, oggi vive a Sutri, ma al Trentino, in particolare a Rovereto, ha deciso di intrecciare definitivamente la propria vita, donando alla Biblioteca Tartarotti 7 mila libri, l’archivio e la sua collezione d’arte: 143 opere, tra dipinti e sculture, disegni e stampe dei più grandi artisti del ‘900, che con lui hanno intessuto legami di profonda amicizia: Morandi, Fontana, Licata, Campigli, Carrà, Carlo Belli, Melotti, Emilio Greco, Baldessari… il gotha dell’arte contemporanea. «Ho deciso di donare le opere che ho raccolto in una vita intera perché non voglio che finiscano sulle bancarelle di Parigi o di Roma – dice – Si tratta di una collezione importante: molte sono state realizzate per me dagli artisti stessi». Gesto generoso che scaturisce dall’afflato umanistico che lo caratterizza e che suona come riscossa contro l’analfabetismo emotivo che sta fiaccando le anime. È il piano nobile del settecentesco Palazzo Alberti Poja ad aprire le porte alla selezione del suo “cadeau d’amour”, nella bella mostra curata dal giovane Giosuè Ceresato: “Persistenza dell’effimero”, visitabile fino al 14 ottobre. Un ossimoro per dire del valore essenziale di ciò che non è “utile”, come l’arte, o della memoria proustiana. Una selezione sarà esposta in permanenza in Biblioteca. Uomo di profonda cultura, genuino, altruista, pur nel breve periodo del suo soggiorno trentino (dal 1966 al 1971) ha catalizzato eventi importanti, con piglio da provocatore: molto prima che nascesse il Mart, ha portato l’arte astratta, inizialmente suscitando più scalpore che interesse. Nel 1967 ha promosso il Premio Provincia di Trento, con i primi acquisti importanti per una futura galleria di arte moderna; nel 1971 ha organizzato l’importante mostra sull’Incisione Trentina dalle origini ai tempi moderni. È stato tra i fondatori del Centro culturale Antonio Rosmini.

Dottore, perché ha deciso di donare proprio a Rovereto straordinarie opere d’arte?

Perché Rovereto ha la Campana dei Caduti e i suoi rintocchi sono un ammonimento, risvegliano dal sonno della ragione. Nel silenzio della ragione è successo di tutto. Bisogna pensare, per non cadere nella trappola dell’arroganza, base di ferocia e stupidità. Rovereto per me rappresenta una cerniera ideale tra il mondo delle pagine scritte, dell’arte, della cultura e la vita reale.

La sua scrittura introspettiva è speculativa, ironica, funge stranamente da specchio.

Nasce dalla solitudine di un bimbo messo sotto a una campana di cristallo, che parlava italiano con i genitori, tedesco con la tata e francese con la nonna; viveva tra grandi alberghi, dal Continental della nonna, a Nizza, a quelli stagionali che gestiva il padre, con clienti di lusso, come la famiglia Piaggio. A Clavière, per dire, arrivava Dino Grandi, ambasciatore a Londra che fece cadere Mussolini il 25 luglio ‘43. Gli dissi che avevo visto un “uomo buffo come lui”, col pizzetto. Fui sgridato ovviamente. Ero tenuto a una disciplina rigorosa, di qui la necessità di comunicare per davvero. Poi la mia famiglia si sfasciò e finii nel convitto nazionale di Torino; fui decorato con le cifre reali d’argento come secondo migliore convittore. In seguito detenni un altro riconoscimento, il PUP, laureandomi “per un pelo”. Però con una bella tesi su Jean Bodin. Comunque la guerra aveva cambiato il mio destino. Persi gli alberghi, mio padre mise su una fabbrica di elettro apparecchiature; ero destinato a diventare padrone delle ferriere.

Colpisce la dedizione con cui parla di sua moglie Maria Pia, docente di Lettere a Lavis, che purtroppo non c’è più dal 19 agosto del 2000.

Era nata a Bologna e lì ci siamo sposati, il 14 settembre del 1963. Da allora, fino al 1966, quando mi assunsero alla Rai di Trento, si campava con le sue supplenze annuali. Il mio lavoro di pubblicista, sia pure di prestigio, non era pagato bene. Al “Carlino Sera” guadagnavo di più se pubblicavo una foto, così mi ero inventato la rubrica “delle lapidi”; facevo la storia di quelle che trovavo lungo la strada: “Qui riposò il cigno di Busseto”, oppure “Si Procul a Proculo Proculi campana fuisset, nunc Procul a Proculo Proculus ipse foret”, gioco di parole che allude alla morte di un campanaro, Procolo dalla Maglia, causata dal crollo del campanile della chiesa di San Procolo, in Via D’Azeglio, a Bologna. Fotografavo le lapidi e scrivevo la didascalia.

Quando iniziò la sua fortuna come critico d’arte.

Non subito, all’inizio si andava alle mostre per mangiare. Avevo mollato mio padre, la sua fabbrica e sua moglie dovevamo campare con poco. Maria Pia era diventata specialista nel preparare piatti a base di patate. A Trento ebbi finalmente uno stipendio: 85 mila lire! Appena arrivato mi presentai da Flaminio Piccoli, presidente della Dc, una potenza. Mi disse: “Mi rianimi la città” e nel giro di tre mesi gli ho messo assieme il Premio Trento. Splendido, non per merito mio, ma per gli artisti selezionati da una commissione di grande valore. Il premio principale andò ex aequo a Valerio Adami e Guido Strazza, due numeri Uno che adesso troviamo nei musei.

Lei è stato tra i primi a strappare Depero dal climax stucchevole del fanciullo in festa, scoprendovi un animo conturbante, tragico, problematico, contemporaneo.

È stato un genio. Marinetti descriveva la sua pittura come “favola candida”, ma lo stile di Depero ha origini nel grottesco, nella cultura mitteleuropea di Musil, Kafka, Roth. Nei suoi vivaci intarsi c’è un rovello. A New York s’era reso conto della realtà umana, del “disagio della società”, parafrasando Freud. Le sue marionette meccaniche non giocano, l’uomo si fa macchina, i quadri parlano di solitudine esistenziale e di alienazione.

Ha detto che il Trentino è come la Scuola di Atene di Raffaello, lo pensa davvero?

Mi riferivo al secolo di Belli, Depero, Melotti, Pollini, Libera e Zandonai, Marco Pola… a giornalisti di spessore: Gorfer, de Battaglia, Faustini, Manfrini, Agostini… Non bisogna trascurare il passato; è presente e futuro. Un aquilone che, se prende una termica, vola “a spirito santo”, sta su, immobile, come i filosofi della tela di Raffaello.

la storia

Di corsa per 161 chilometri, l'impresa a Venezia (in 24 ore) di Omar Franceschetti. «Sogno queste gare anche in Trentino»

di Valerio Amadei

L'arbitro giudicariese ha vinto il titolo italiano. «Il segreto? macinare chilometri anche nei momenti di riposo, magari proprio camminando a un passo più moderato»